Namun aktivis lingkungan hidup menilai, masyarakat adat tidak pernah mendapat perlakuan yang sama, terlebih ketika proyek pembangunan sudah dikategorikan sebagai proyek strategis nasional.

“Di bidang reformasi agraria, Indonesia dianggap telah mencapai berbagai milestone baru. Bisa dikatakan percepatan atau lompatan itu terjadi dalam tujuh tahun terakhir, yang tadinya tercatat terdaftar 42 juta bidang tanah di tahun 2017, sekarang kita bisa mendaftarkan dan mensertifikasi 112 juta bidang tanah… bahkan menuju 126 juta bidang tanah. Ini pekerjaan besar yang kita capai bersama-sama melalui kepemimpinan yang baik, manajemen yang efektif, kerjasama antar berbagai elemen – bukan hanya pemerintah dan bukan hanya pusat tapi juga daerah – private sectors dan juga partisipasi masyarakat. Ini yang sangat menentukan keberhasilan kita.”

Demikian petikan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat saya wawancarai di Washington DC, sehari setelah ia menyampaikan pandangan dalam forum tahunan “Konferensi Pertanahan dan Iklim 2024” yang diselenggarakan oleh Bank Dunia.

Mas Menteri, demikian panggilan akrab putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhyono itu, juga berjanji akan mengambil kebijakan yang lebih manusiawi ketika berhadapan dengan masyarakat adat.

“Yang paling penting adalah itikad baik kita, apalagi sebagai pemerintah, kita harus punya kebijaksanaan. Memperlakukan Masyarakat harus dengan baik, harus respectful, harus juga memahami bahwa urusan lahan ini bagi mereka juga tidak mudah. Terutama bagi indigenous people (warga suku asli.red). Mereka sudah berada di suatu lokasi puluhan tahun, turun temurun. Mereka punya adat yang kuat di situ, tradisinya di situ, dan kalau boleh matinya di situ juga. Tetapi seringkali ada kebutuhan pembangunan yang memang juga menjadi prioritas, karena kita tahu ekonomi Indonesia harus tumbuh terus, dan pada akhirnya ekonomi dan pembangunan itu juga untuk rakyat. Tapi ketika kemudian lahan yang harusnya memang disiapkan untuk pembangunan ada, kelompok-kelompok masyarakat yang harus direlokasi dengan baik. Mereka tidak boleh merasa tercerabut dari tempatnya sendiri. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Kita tidak boleh sembarangan memperlakukan rakyat kita sendiri,” lanjut AHY.

Perjuangkan Lahan & Hutan Adat di Papua, Suku Awyu dan Moi Datangi Mahkamah Agung

Tidak semua pendekatan yang dilakukan pemerintah saat melakukan pendataan tanah secara sistematis dan sertifikasi elektronik itu berjalan lancar. Meskipun tujuan akhirnya mulia, yaitu agar semua orang memiliki kepastian hukum dan kesempatan ekonomi atas lahan yang mereka miliki, praktik di lapangan tidak demikian.

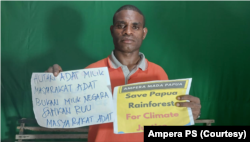

Ini tampak ketika puluhan pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan suku Moi – dua suku dari Papua – mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jakarta pada 27 Mei lalu, atau berarti hanya berselang sepuluh hari dari pidato Mas Menteri AHY di forum Bank Dunia.

Dengan mengenakan pakaian adat tradisional khas suku masing-masing, warga suku asli yang memperjuangkan hutan adat mereka menggelar doa dan ritual adat di depan kantor badan peradilan tertinggi itu. Seratusan mahasiswa Papua dan aktivis organisasi masyarakat sipil juga tampak hadir.

Mereka minta MA memulihkan hak kepemilikan lahan dan hutan adat, serta membatalkan izin perusahaan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan; serta di Sorong, Papua Barat Daya. Gugatan kedua suku asli ini sudah sampai di tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Pengamat: Begitu Lahan Dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional, Warga Seakan Kehilangan Hak

Diwawancarai melalui telepon, Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan terus munculnya masalah perampasan tanah dan saling gugat di meja hijau ini tidak terlepas dari pendekatan yang diambil pemerintah saat melakukan pembangunan di suatu daerah, di mana begitu proyek pembangunan itu dikategorikan sebagai proyek strategis nasional, maka penyelesaian hukumnya dilakukan demi kepentingan umum.

“Di Indonesia ini ada satu masalah baru karena investasi dalam dan luar negeri sekarang ini dapat meminta presiden untuk dikategorikan sebagai proyek strategis nasional. Dengan menjadi proyek strategis nasional maka upaya mendapatkan tanahnya menjadi upaya kepentingan umum, padahal murni kepentingan bisnis. Di dalam hukum Indonesia ada perbedaan sangat jelas. Jika untuk kepentingan umum, maka negara berhak menentukan lokasi dan harga. Rakyat boleh melakukan upaya banding di pengadilan. Jika untuk kepentingan bisnis, maka harus ditemukan penyelesaian di antara kedua pihak untuk willing to sell, willing to buy. Dengan mengkategorikan suatu proyek pembangunan sebagai proyek kepentingan nasional maka pengadaan tanahnya menggunakan pendekatan demi kepentingan umum. Di sinilah terjadi perampasan tanah untuk kepentingan bisnis, yang menggunakan dalih sebagai kepentingan umum dengan menyebutnya sebagai proyek strategis nasional. Padahal hal ini diputuskan secara sepihak oleh presiden melalui keppres,” ujarnya.

Lebih jauh Iwan Nurdin mengatakan warga dapat saja mengajukan gugatan hukum atas ketidakadilan itu, tetapi hanya terbatas pada soal harga jual. Padahal sedianya demi asas keadilan, pemerintah dapat menemukan mekanisme lain tidak saja dengan memberikan kompensasi tetapi juga cara-cara lain, seperti dengan sistem disewa, sehingga ketika jangka waktunya habis, pemerintah berkewajiban mengembalikannya pada masyarakat adat. Ironisnya hal ini tidak dapat dilakukan karena proyek pembangunan itu dikategorikan sebagai proyek strategis nasional yang seluruh penyelesaian pengadaan lahan menggunakan asas demi kepentingan umum.

Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua: Demi Pertahankan Hutan Adat, Suku Awyu & Moi Gugat Pemerintah Provinsi & Perusahaan Sawit

Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua mengatakan suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah provinsi Papua dan perusahaan kelapa sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan kedua suku adat ini telah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Pemerintah provinsi Papua digugat karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) seluas 36.094 hektare atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta. Wilayah ini mencakup hutan adat marga Woro, yang merupakan bagian dari suku Awyu. Gugatan ini menemui jalan buntu di pengadilan tingkat pertama dan kedua, dan kini kasasi di Mahkamah Agung dengan harapan dapat mempertahankan hutan adat yang menjadi warisan leluhur dan secara turun temurun telah menjadi sumber kehidupan marga Woro.

Suku Awyu juga mengajukan kasasi terhadap gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan kelapa sawit yang juga memperluas operasi di Boven Digoel. Kedua perusahaan itu sebelumnya kalah di PTUN Jakarta, tetapi saat banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, mereka menang. Suku Awyu kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung.

Sementara suku Moi Sigin melawan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang akan membabat 18.160 hektare hutan adat Moi Sigin untuk perkebunan sawit. Sebelumnya SAS telah memegang konsesi lahan seluas 40.000 hektare di Kabupaten Sorong, namun pemerintah mencabut izin pelepasan kawasan hutan dan pencabutan izin usaha PT SAS pada tahun 2022. PT SAS membalas dengan menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta. Pada Desember 2023, suku adat Moi Sigin melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi di PTUN Jakarta. Namun setelah hakim menolak gugatan mereka, pada 3 Mei suku adat Moi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hutan adat yang diperjuangkan kedua suku adat ini merupakan sumber penghidupan, pangan, air bersih, obat-obatan, budaya dan pengetahuan bagi suku adat Awyu dan Moi. Hutan ini juga habitat flora dan fauna endemik Papua, yang juga menyimpan karbon dalam jumlah besar. Dalam siaran persnya, Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua mengatakan operasi PT IAL dan PT SAS dikhawatirkan akan memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton CO2 ke atmosfer dan memperburuk krisis iklim di tanah air. [em/jm]

Forum