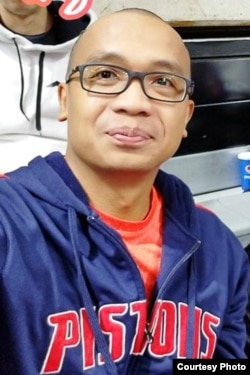

Dr Hempri Suyatna mengaku tidak bisa memahami sepenuhnya skema dana penelitian yang harus diikutinya. Sebagai ilmuwan, ujarnya, dia kadang-kadang justru sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk program penelitian, daripada menyusun laporan hasil penelitian itu sendiri.

“Kadang menjengkelkan. Urusan-urusan SPJ ini memakan waktu dan menghilangkan substansi penelitian itu sendiri,” ujarnya kepada VOA.

Dosen sekaligus peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta, ini membedakan dua sumber dana penelitian yang diterima. Skema dari universitas atau fakultas dan skema pemerintah pusat melalui Kemenristek Dikti. Skema universitas muncul untuk mendorong dosen melakukan lebih banyak penelitian dengan aturan pertanggung jawaban dana yang lebih sederhana. Sebaliknya, skema dari pusat sangat rumit, dan inilah yang mengundang keprihatinannya.

“Terutama riset dari Dikti, kadangkala duitnya tidak seberapa tetapi prosedur keuangannya lebih rumit, dan meminta output yang lebih tinggi, misalnya ke jurnal nasional atau internasional. Padahal, secara budget tidak begitu banyak. Kadang juga duit belum cair, Surat Pertanggungjawaban sudah harus 100 persen selesai. Aturannya terlalu kaku menurut saya,” kata Hempri Suyatna.

Hempri mendesak pemerintah segera mengambil solusi untuk mendorong dosen lebih banyak menulis. Pertama adalah menyederhanakan laporan keuangan penelitian, dan kedua memperbesar alokasinya.

Beban Administrasi Bagi Peneliti

Hari Kamis (8/11), akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Dr. Phil. Al Makin memaparkan secara detil persoalan ini. Dia berbicara dalam acara pengukuhan sebagai guru besar Ilmu Filsafat di kampus tersebut. Al Makin adalah juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga dan Kepala Editor di Al Jam’iah, jurnal internasional mengenai studi-studi Islam.

Al Makin mengatakan, Indonesia belum memiliki banyak jurnal berkelas. Banyak temuan hasil penelitian tidak terpublikasi dengan baik, indeksnya masih rendah, dan rasa percaya pada ilmuwan dalam negeri belum berkembang. Salah satu faktornya, kata Al Makin, karena di perguruan tinggi, ilmuwan mendapatkan porsi kecil, tertutupi administrasi dan birokrasi.

“Apa yang salah? Tengok saja administrasi dan birokrasi yang sangat kental di kampus kita. Kampus disamakan dengan kantor kecamatan, desa, atau Pemda. Kinerja dosen dianggap sama dengan PNS atau ASN yang menangani administrasi,” kata Al Makin.

Al Makin menilai, birokrasi telah mengontrol ilmu pengetahuan dan kehidupan. Semua kegiatan harus dilakukan dengan administrasi panjang dan melelahkan. Ilmu pengetahuan tunduk pada birokrasi, ujarnya. Pada akhir penelitian, yang diurus bukan publikasi tetapi justru hal-hal tidak penting seperti surat ijin dekan, rektor, sekretaris negara, laporan tiket, hotel, makan, biaya taksi, dan lain-lain. Padahal, kata Al Makin, idealnya yang ditanyakan adalah rencana publikasi, paten, prototype, kekayaan intelektual, nama jurnal atau nama penerbit jika dalam bentuk buku, dan outlinepublikasi.

“Hasil yang sebenarnya adalah, waktu lebih banyak untuk urusan administrasi dan hanya sedikit waktu untuk penelitian. Kurang waktu untuk menulis karya ilmiah, tidak menjadi ilmuwan tetapi menjadi birokrat dan ahli administrasi. Dan yang terakhir, menjadi ahli aturan dan mencari celah bagaimana untuk melanggarnya,” lanjut Al Makin.

Dosen yang seharusnya menjadi ilmuwan yang berfikir terbebaskan, harus menjalani prosedur rumit yang tidak ilmiah. Birokrasi dan administrasi selama ini memegang kendali riset, pengembangan institusi, dan jejaring internasional. Al Makin menilai kegiatan penelitian di Indonesia kurang daya tawar di hadapan administrasi. “Riset tidak mengatur kebijakan, tetapi kebijakan birokrat mengatur riset,” tambah Al Makin.

Al Makin memberikan contoh, untuk melakukan riset ke luar negeri, dosen harus memperoleh izin dari Sekretariat Negara. Ada 287.681 dosen di Indonesia, dan hanya ada satu pintu mengurus izin ini. Selain itu, kata Al Makin, dosen dan peneliti di perguruan tinggi juga disibukkan setiap hari dengan urusan absensi finger print, surat izin dan surat tugas, syarat-syarat kenaikan pangkat, Surat Keputusan, dan penilaian kinerja yang membuat mereka kekurangan waktu untuk penelitian dan publikasi.

Perlu Penyederhanaan Prosedur

Apa yang disampaikan Al Makin diiyakan oleh Whisnu Triwibowo, dosen Universitas Indonesia yang sedang menempuh program doktoral di Michigan State University. Kepada VOA Whisnu mengatakan secara umum kondisi akademisi di Indonesia seperti dipaparkan Al Makin, di mana ada konsep warisan Orde Baru yang mengkooptasi dosen dan ilmuwan menjadi bagian dari birokrasi atau teknokrat negara.

Whisnu juga setuju, bahwa dana penelitian di Indonesia masih kurang. Di sisi lain, dosen di perguruan tinggi negeri dipaksa mengejar jabatan struktural karena penghasilan dari posisi fungsional sangat kecil.

“Izin Setneg untuk setiap tugas ke luar negeri memang menjengkelkan karena proses untuk mendapatkan izin harus dari surat ketua departemen, ke dekan, ke rektor, berlanjut ke Kemristek Dikti dan Setneg. Kebayang, kan sulitnya, karena tanpa surat Setneg pengeluaran tidak akan diganti oleh kampus. Kerap nominalnya tidak sebanding total pengeluaran untuk konferensi,” kata Whisnu.

Whisnu menilai, Indonesia memiliki kualitas ilmuwan yang tidak kalah dengan negara lain. Jadi, ujarnya, tidak perlu menjadi inferiordalam masalah ini. Dia mengaku bertemu dengan beberapa akademisi asal Indonesia selama belajar di Amerika Serikat. Mereka berkarir di AS karena tidak memperoleh fasilitas riset yang memadai di Indonesia. Karena itu, masalahnya bukan kualitas ilmuwan, tetapi terletak pada iklim pendukungnya. Mengenai rendahnya publikasi internasional, Whisnu menyebut problem penguasaan bahasa Inggris bisa jadi faktor dominan.

Dr Adib Sofia dari Program Studi Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga mengakui, banyak langkah akademisi yang terbentur logika anggaran. Proses perubahannya tidak mudah, karena membutuhkan kebijakan pusat. Sebagai jalan keluar, sementara ini, tanggung jawab administrasi sebaiknya dibebankan kepada staf khusus yang terlatih.

“Menurut saya, jalan keluar terdekat mungkin memperbanyak staf admin untuk perguruan tinggi. Mereka ini harus benar-benar profesional di bidangnya. Jika banyak yang menangani urusan administratif, ilmuwan akan lebih memiliki waktu untuk mengembangkan ilmu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Hempri Suyatna juga mendesak perbaikan menyeluruh dalam sistem ini. Intinya, beban-beban administrasi bagi peneliti seharusnya ditiadakan. “Semua dituntut untuk publikasi ilmiah seluas mungkin, sampai ke jurnal internasional. Bagaimana mungkin bisa, jika waktunya habis untuk mengurus laporan keuangan,” kata Hempri. [ns/lt]